Einführung

Unter einem Schleier aus ziehendem Nebel pulsiert der Amazonas-Regenwald vor Leben, ein lebendiges Mosaik aus Insekten, Vögeln und dem Flüstern uralter Bäume. Seit Jahrhunderten sprechen die Einheimischen im Flüsterton von einer kolossalen Präsenz, die im dichten Laubwerk lauert – ein Geschöpf so gewaltig, dass es mit jedem seiner Schritte die Erde neu formt. Sie nennen es Mapinguari, Hüter des grünen Herzens, dessen zotteliges Fell sich nahtlos an moosbewachsene Stämme schmiegt und dessen Gebrüll durch verborgene Täler hallt. Die Ältesten erzählen von seiner Entstehung aus dem Erdreich selbst, geboren aus der tiefsten Magie des Waldes, um den Amazonas vor jenen zu schützen, die seine Zufluchtsstätten verwüsten wollen. Wenn die Äxte der Abholzer heilige Haine zu Fall bringen oder Bergbauunternehmen die Flussufer entstellen, glauben die Dorfbewohner, die Erde werde erzittern und alte Wut würde aufsteigen, um das Land zu verteidigen. Diese Legende, vom Wind getragen und in Ritualgesängen besungen, verwebt Weisheit der Ahnen, die Zerbrechlichkeit von Ökosystemen und den unbeugsamen Geist der Natur. In ihren Liedern ist der Mapinguari weder Bösewicht noch bloßes Monster, sondern ein feierlicher Beschützer – eine Mahnung an jeden, der unter dem smaragdgrünen Blätterdach wandelt, dass der Dschungel lebendig, wachsam und bereit ist, für sein Überleben zu kämpfen.

Heute, da der Amazonas beispiellosen Bedrohungen ausgesetzt ist, lebt die Legende fort und ruft über Stromschnellen und Baumkronen hinweg zu Einigkeit zwischen Mensch und Wald. Wenn die Morgendämmerung goldenes Licht durch die mächtigen Kapokbäume entrollt, erwacht der Forst zu einem Konzert aus trompetenden Aras und jubilierenden Tukanen – jeder Ton ein Zeugnis der Widerstandskraft des Lebens. Unter dem Blätterdach tragen wirbelnde Wurzeln seltene Orchideen, und klare Bäche spiegeln das schimmernde Grün der darüber rankenden Blätter. Doch jenseits dieses lebhaften Schauspiels entfaltet sich eine Geschichte von Gleichgewicht und Vergeltung: Wenn die Gier des Menschen zu nahe kommt, erwidert die Erde mit donnernden Schritten. An fernen Flussufern und in der Stille mondbeschienener Lichtungen regen sich Spuren des Mapinguari – riesige Fußabdrücke, zerfetzte Lianen und tiefe Vibrationen im Boden –, die Bewunderung und Unbehagen gleichermaßen wecken. Gelehrte und Naturschützer, angelockt von lokalen Erzählungen, dringen ins unerforschte Hinterland vor, getrieben von der Hoffnung, das mythische Wesen zu erblicken und zugleich die zerbrechlichen Wunder des Amazonas zu bewahren.

Geflüster eines uralten Beschützers

Lange bevor die ersten europäischen Schiffe die verschlungenen Wasserwege des Amazonas befuhren, sprachen die indigenen Völker von einem Beschützer, geboren aus Erde und Geist. Den Überlieferungen der Ältesten zufolge zertrampelte einst ein Schamane mit dem Fuß eine heilige Samenkapsel, woraufhin das Herz des Waldes mit einem mächtigen Donnerschlag im Boden antwortete. Aus diesem Impuls erhob sich der Mapinguari, ein Wesen mit Rindenpanzern und dem Atem von Flussnebel, bestimmt dazu, jedes Blatt und alle Lebewesen zu behüten. Die Menschen ehrten das Geschöpf bei Vollmond mit zeremoniellen Tänzen, bemalten ihre Haut mit roter Tonerde und schmückten ihr Haar mit Kolibri-Federn. Im Gegenzug gewährte der Mapinguari Schutz vor feindlichen Mächten – Wilderern, gierigen Abholzern oder all jenen, die das Gleichgewicht des Blätterdachs zu stören suchten.

Generation um Generation wandelte sich die Erzählung in Farbe und Details, doch ihr Kern blieb unverändert: eine gewaltige Präsenz, die Erdbeben heraufbeschwor, wenn der Wald in Schmerz verfiel. Kinder lauschten mit großen Augen den Geschichten davon, wie das Wesen einst ein heimliches Abholzercamp auseinandergerissen haben soll, das es wagte, ein uraltes Hain zu zerstören – zurück blieben verdrehte Baumstämme und zerbrochene Äxte. Jäger, die aus dem Dickicht traten, schworen mitunter, flammende Augen in einem plötzlichen Donnerschlag gesehen zu haben, nur um dann verbogene Zweige und umgeworfene Palmenstämme in der stillen Spur des Geschöpfes vorzufinden. Um knisternde Feuerstellen in tief verflochtenen Blatthütten mahnten Geschichtenerzähler die nächste Generation, jeden Wurzelstrang und Flusslauf mit Respekt zu behandeln, denn der Wald beobachte sie – und ebenso sein Hüter.

Schatten im Blätterdach

Wenn die Morgendämmerung über einem vergessenen Nebenfluss anbricht, erzittert das Dach des Waldes vor Erwartung. In diesen abgelegenen Gefilden schleicht sich die moderne Bedrohung an – nicht mit dem Gebrüll von Maschinen, sondern in Form heimlicher Kettensägen und illegaler Wege, die immer tiefer ins smaragdgrüne Reich vordringen. Satellitenbilder enthüllen Narben, wo einst uralte Riesenbäume standen, und Parkranger eilen herbei, um bedrohte Harpyien und Rosaflossdelfine zu schützen. Doch in der tiefsten Nacht, wenn Raubtiere erwachen und Insekten ihre Lieder summen, regt sich eine noch urtümlichere Kraft. Einheimische Biologen, alarmiert von schwachen seismischen Erschütterungen, haben niederfrequente Vibrationen registriert, die wie ein urweltlicher Herzschlag durch ein Geflecht von Wurzeln hallen. Wer sich anschickt, nach den Ursachen zu forschen, entdeckt aufgerissene Lianen, als hätten riesige Klauen sie zerrissen, und gewaltige Fußabdrücke, verborgen unter feuchtem Laub.

Die Journalistin Mariana Luz, verlockt von Gerüchten über dieses unterirdische Getöse, durchstreifte meilenweit unmarkierter Pfade gemeinsam mit Pfadfindern der Yawanawá-Gemeinschaft. Sie schritten unter Würgefeigen hindurch und über verschlungene Wurzeln, bis sich der Wald zu einer Lichtung öffnete, so still, dass sie unwirklich wirkte. Dort, im Lichtstrahl, lagen Rindenstücke, größer als Marianes Unterarm, und kreisrunde Vertiefungen, die das Gewicht eines Rindes hätten tragen können. In jener Nacht, zwischen den gleichmäßigen Schlägen eines fernen Donners – ob Sturm oder Geschöpf, ließ sich nicht sagen – erhaschten sie die Kontur einer gewaltigen Silhouette, deren Fell so morsch schien wie verrottendes Holz und die lautlos durchs Unterholz glitt. Marianes Herz pochte in den Ohren, während sie die Kamera hob, doch sie erstarrte, als zwei Augen in der Dunkelheit aufblitzten – und im nächsten Moment verschwanden wie ein Hauch im Wind.

In den folgenden Wochen berichteten indigene Gemeinschaften, der Fluss der Geister sei trüb und blau gefärbt, Fische mieden die Ufer, als spürten sie Gefahr. Bald machte sich das Gerücht breit, der Mapinguari habe, erzürnt über die Schändung angestammter Jagdgründe, seinen Weg in die Nähe menschlicher Siedlungen gefunden. Manche Dorfbewohner ergriffen in Panik die Flucht, andere legten am Waldrand Opfergaben ab – Haufen von Maniok und Flusskrebsen –, in der Hoffnung, den Hüter gnädig zu stimmen und um Verzeihung für die durchreisenden Abholzer zu bitten. Naturschutzgruppen bezogen die Legende in ihre Aufklärungsarbeit ein, stilisierten den Mapinguari zum lebenden Symbol des Widerstands. T-Shirts mit seiner Silhouette und Broschüren in Portugiesisch, Englisch und indigenen Dialekten erzählten von einem Wesen, für das der Dschungel selbst einzutreten bereit war. Doch für viele blieben Wissenschaft und Mythos unversöhnliche Gefährten, jeder verlangte den Beweis, den der andere nicht vollbringen konnte.

Kampf um das grüne Herz

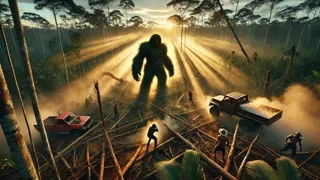

Im bleibenden Dämmerlicht des Morgens ertönte die erste Kettensäge in Sichtweite des uralten Hains des Mapinguari. Arbeiter drangen vor, Äxte schlugen gegen die Rinde, dick wie ein Männerkörper, und Lastwagen fuhren über provisorische Wege, die durch jungfräuliches Holz gehauen waren. Die Abholztruppen jubelten über die neu geschlagenen Schneisen, ahnungslos, dass sie heiligen Boden betraten. In einem nahen Kanu beobachteten Dorfbewohner mit banger Vorahnung, wie metallische Schläge das Ende des Waldes einläuteten. Doch dann bebte der Boden, rüttelte Paddel und Tiere gleichermaßen. Palmen rissen sich aus dem Erdreich, Hütten spalteten sich in der Mitte, und ein kehliges Brüllen, tief und kraftvoll, ließ den Horizont erbeben.

Männer erstarrten, lauschten dem Donnergrollen der Erde, während Sonnenstrahlen im aufsteigenden Staub tanzten. Aus dem Wirbel stieg eine kolossale Gestalt empor: breite Schultern zeichneten sich gegen den Himmel ab, glühende Augen flackerten wie Kohlen und Klauen rissen Bahnen in die Erde bei jedem Schlag. In panischer Furcht ließen die Arbeiter ihre Kettensägen fallen und stürmten in hastiger Flucht zu ihren Fahrzeugen. Innerhalb von Sekunden verschlang lebendes Holz halb gefällte Stümpfe, und die Luft dröhnte vom Pulsschlag des erwachten Hüters.

Am anderen Ende der Schneise standen Vertreter eines nahegelegenen Öko-Lodges – Wissenschaftler, Journalisten und indigene Führer – und blickten ehrfürchtig. In jenem Augenblick trafen Akademie und Tradition in stummem Einvernehmen aufeinander: Der Mapinguari war real, eine ungeheure Naturgewalt jenseits aller Klassifikation, und die Loyalität des Amazonas galt seinem mystischen Beschützer. Als das Grollen verstummte, zog sich das Wesen in die Schatten zurück und hinterließ nur entwurzelte Stämme und zerfetzte Lianen. In dieser ehrwürdigen Andacht erkannte die Menschheit zugleich die Wildheit und die Zerbrechlichkeit dessen, was sie zu gefährden gewagt hatte.

In den darauf folgenden Tagen gingen weltweit Schlagzeilen über den Vorfall ein – mal als Bericht über ein unbekanntes Tier, mal als ausgeklügelter Schwindel. Doch vor Ort löste das Ereignis eine Welle des Engagements aus, die lokale Gemeinden, indigene Gebiete und internationale Kreise erfasste. Initiativen für nachhaltige Forstwirtschaft gewannen an Dringlichkeit; Flussreinigungsaktionen zogen Freiwillige an; und Kulturfeste ehrten den Mapinguari in Gesang und Tanz. Die Legende, einst auf Stammesüberlieferungen beschränkt, war zum klaren Aufruf geworden – ein lebendiges Symbol dafür, dass der Amazonas sein uraltes Herz nicht kampflos preisgeben würde. Während die Kettensägen verstummten und Setzlinge in der nährstoffreichen Erde wurzelten, begann der Wald zu heilen, bewahrt von einer Allianz aus Ehrfurcht, Glauben und Respekt.

Fazit

Am Flussufer, wo Sonnenstrahlen durch mit Orchideen behangene Lianen fallen, spricht der Wald erneut in einem Chor aus Farben und Klängen. Der Mapinguari, unsichtbar, aber stets gegenwärtig, hat sein Vermächtnis in Land und unser aller Gewissen eingeschrieben. Wissenschaftler diskutieren weiter über seine taxonomische Einordnung, während indigene Hüter neue Dankesgebete flüstern. Naturschützer schöpfen Kraft aus dem Wiederaufleben der Legende, pflanzen einheimische Bäume im Schatten der Kapokriesen, die einst den Schritt des Bewahrers tragen mögen. In jedem Tropfen, der über unberührte Bäche gleitet, in jeder Mitternachtssinfonie der Zikaden pulsiert der Amazonas mit einem Versprechen: Solange wir seine uralten Rhythmen ehren, wird er bestehen – vielfältig, widerstandsfähig und verteidigt von einem mythischen Geschöpf, dessen Herz und Berufung unser eigenes Spiegelbild sind.