Introducción

Bajo las olas de un sol radiante filtrándose entre las densas ramas de ceibo, el pequeño pueblo de San Bernardino latía con una magia discreta. Brillantes flores rojas de ceibo flotaban sobre las lianas sinuosas y el suave zumbido de las cigarras se entrelazaba con el susurro de las brisas. Al borde de una choza de paja vivía Amalia, una anciana tejedora cuyas manos guardaban la memoria de cada hilo alguna vez hilado. Cada mañana, Amalia se arrodillaba bajo un imponente ceibo para rezar y extraer inspiración de los delicados diseños de la naturaleza. En un amanecer decisivo, descubrió la tela de una araña: un mandala resplandeciente cubierto de rocío, que brillaba como mil diamantes sobre el agrietado suelo terroso. Hipnotizada, contempló cómo cada filamento se cruzaba con precisión impecable, cómo la luz y la sombra danzaban en sus curvas. En ese instante, una suave melodía brotó en su corazón: una canción de creación que resonaba con la armonía divina presente en todas las cosas. Con sus agujas e hilos, Amalia reprodujo el patrón de la tela y, poco a poco, sobre un algodón tan blanco que parecía tejido con rayos de sol, nació un nuevo encaje. La noticia de su creación se esparció por colinas y ríos, atrayendo a vecinos y forasteros deseosos de aprender de su sabia ternura. Al bordar la canción de la araña en la tela, los habitantes del pueblo hallaron no solo belleza, sino propósito, tejiendo comunidad e identidad en cada delicado lazo del encaje Ñandutí.

I. El regalo de la araña

Cuando Amalia vio por primera vez a la araña suspendida entre dos ramas bajas del ceibo, sintió una inexplicable afinidad con aquella diminuta arquitecta. Su cuerpo era esbelto y sus ocho patas se disponían como los radios de una rueda viva. Amalia conocía a las arañas por las que acechaba en el granero detrás de su casa—donde gobernaban granos e insectos por igual—pero aquella parecía de otro mundo. Durante días regresó al mismo lugar al despuntar el alba, con el aliento contenido y el corazón sereno. En el silencio del amanecer, la telaraña se desplegaba como una oración tejida. Amalia se arrodilló para estudiar su diseño: un espiral central anclado por hilos radiales, todos reluciendo con rocío plateado. Con trazos cuidadosos, dibujó líneas en la tierna tierra, replicando cada arco y ángulo. Con dedos temblorosos, sacó un ovillo de algodón de su cesta y ejecutó puntada tras puntada, sintiendo que traducía un lenguaje antiguo. Los vecinos detuvieron sus faenas para observarla. Vieron su ceño fruncido por la concentración, sus labios murmurando suaves sílabas—tal vez una plegaria, tal vez una nana. A la tercera mañana, Amalia obtuvo un pequeño cuadrado de encaje cuyo diseño reproducía con exactitud la tela de la araña. Lo alzó al amanecer y los hilos temblaron con la luz. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. En esa primera pieza se entretejieron el espíritu del ceibo, la paciencia de la tierra y el valor de transformar el don de la naturaleza en un arte que perduraría mucho más allá de la efímera vida de la araña.

II. Puntadas de la comunidad

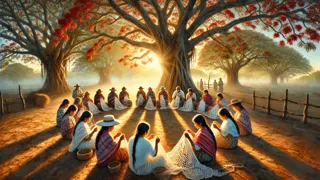

La noticia del encaje de Amalia creció como enredaderas por cada poblado de las orillas del lago Ypacaraí. Mujeres de choza en choza acudieron para aprender su técnica: jóvenes y ancianas, mestizas y guaraníes, todas reunidas bajo la sombra del ceibo con hilos de algodón en mano. Amalia nunca habló de secretos; en cambio, demostraba el lazo más sencillo o el punto básico y animaba a sus discípulas a observar la red viva. Al filtrarse la luz entre las hojas, decenas de manos trabajaban al unísono, tejiendo y anudando diseños que se parecían pero llevaban el pulso de cada creadora. Con cada puntada, la comunidad hallaba su propósito. Niñas tejían diminutos adornos para vender en los mercados locales; madres bordaban chalinas que abrigaban el fresco nocturno; ancianas cosían motivos de plegaria en los manteles de los altares. Los hilos unían vidas tanto como unían telas. Bajo la guía de Amalia, la práctica recibió el nombre de Ñandutí—“telaraña” en guaraní—en honor de la humilde arquitecta que las inspiró. Un nuevo murmullo se alzó en los campos y plazas, no de cigarras, sino de mujeres cantando mientras tejían: una suave plegaria cadenciada por la lluvia, la salud y la protección. Cada noche dejaban sus encajes terminados sobre un telar común para que al despuntar el día revelara un tapiz de infinitas telas, cada una reflejo de sueños y esperanzas. La primera obra maestra midió casi dos metros de diámetro, sus finos hilos brillando como el rocío matutino; se convirtió en la pieza central del festival del ceibo, atrayendo viajeros de Asunción y más allá. Los mercaderes quedaban asombrados por su calidad y pronto los pedidos se multiplicaron. Con cada venta, las mujeres aliviaban las estrecheces de sequías y crecidas. El dinero regresaba a sus hogares, se adquirían nuevas semillas y la vida del bosquecillo de ceibos parecía más próspera. Al compartir su arte, los aldeanos descubrieron que la belleza era también resiliencia y unión anudadas en cada punto.

III. Legado de la telaraña

Pasaron generaciones, pero la canción de la araña Ñandutí nunca se desvaneció. Mucho después de que las manos de Amalia descansaran de los himnos de algodón y aguja, su legado floreció por todo Paraguay y más allá. En ciudades bulliciosas, aprendices estudiaban sus diseños y los adaptaban a muebles modernos: pantallas de lámparas que proyectaban sombras florales, caminos de mesa llenos de color y velos nupciales que centelleaban como telas lunares. Ferias internacionales exhibían sus creaciones, reconociendo su singular fusión de simbolismos indígenas guaraníes y técnicas coloniales de encaje. Mientras tanto, en San Bernardino, los niños aprendían en las escuelas primarias donde los patrones Ñandutí adornaban cada aula, recordándoles su herencia. Artistas pintaban murales del gran ceibo, cuyas ramas se entretejían con centenares de pequeñas arañas hilando telas vivas. En canciones y danzas, compañías locales narraban la historia de la vieja tejedora y su musa arácnida, celebrando cómo el diseño de la naturaleza pudo transformar la tristeza en alegría y la pobreza en orgullo. En laboratorios, científicos admiraban la seda de la araña, estudiando su resistencia para inspirar nuevos hilos, mientras antropólogos seguían el trayecto de la artesanía como testimonio de la resistencia cultural. A través de todas estas innovaciones, la verdad fundamental permanecía: la humilde inspiración puede dar lugar a creaciones de belleza perdurable. Incluso hoy, cuando una brisa sacude una telaraña al amanecer, los lugareños se detienen para evocar la melodía que Amalia escuchó bajo el ceibo: el himno silencioso de la sabiduría flotando en el aire, tejiendo corazones y manos en una sola historia. Ñandutí sigue vivo, atestiguando que cada hebra, por pequeña que sea, puede formar parte de algo mayor, un tapiz de comunidad, creatividad y esperanza.

Conclusión

Hoy, bajo los mismos cielos que una vez presenciaron la mirada reverente de Amalia, la tradición del Ñandutí prospera en innumerables manos y corazones. Turistas y coleccionistas buscan estos encajes como símbolos de la identidad paraguaya, pero en cada huso y gancho sigue latiendo la voz silenciosa de la araña hilando su telaraña entre las flores de ceibo. Desde el silencio del alba hasta el resplandor de las linternas festivas, cada pieza lleva consigo una canción: un recordatorio de que los hilos más diminutos, al entrelazarse, pueden sostener una cultura. Ya sea elaborada por una abuela bajo un mango o bordada por una joven artesana en un taller bullicioso, el encaje Ñandutí habla de paciencia, unidad y de la belleza que brota cuando el ser humano escucha las enseñanzas calladas de la naturaleza. En cada hebra entramada y motivo etéreo, perdura el espíritu de aquella primera telaraña, invitando a nuevos soñadores a seguir sus líneas y añadir su verso al eterno Canto de la Araña Ñandutí.